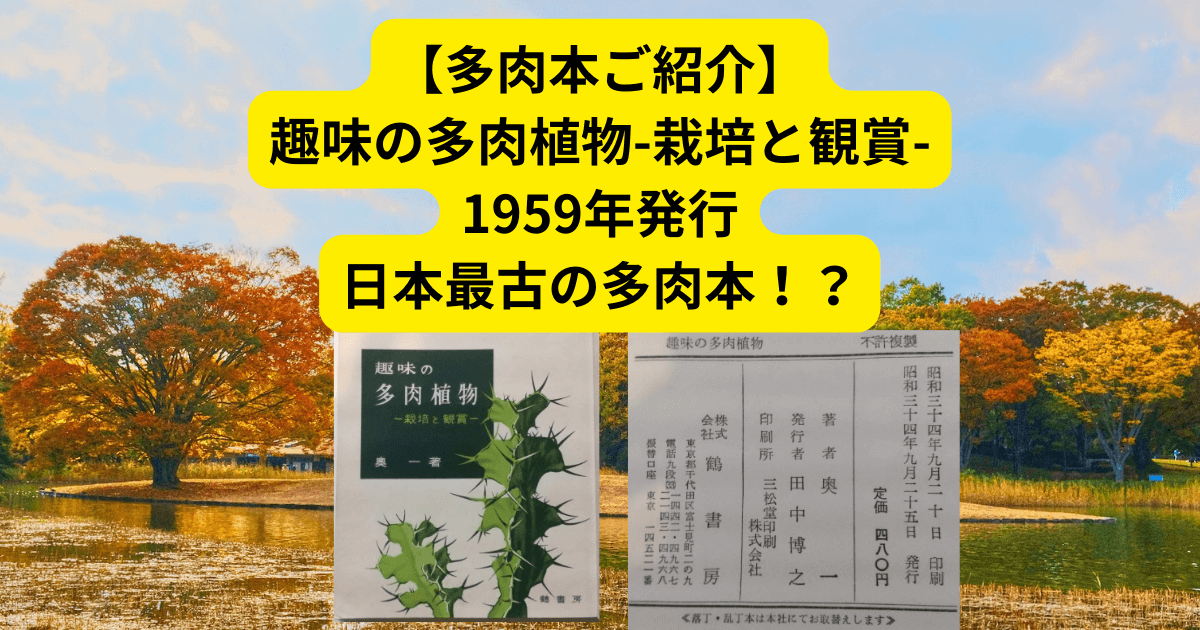

今回は、日本最古の多肉本と思われる書籍をご紹介します

書籍名は「趣味の多肉植物-栽培と観賞-」です

現在、多肉植物歴11ヶ月の僕ですが、これから多肉植物を極めていこうと思ってます

その為にも、原点を知りたくて本書を読んでみました

ちなみに、本書は図書館で入手することができました

Amazonなどでは売ってないです

参考情報です

最新の多肉植物全般の基本的な内容が書かれた書籍をお求めの方は下記の記事を参照ください

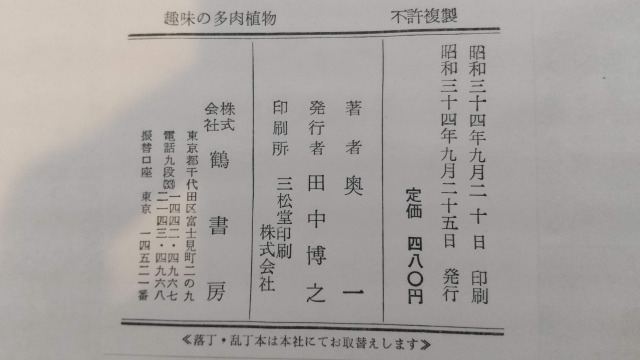

本書の基本情報について

- 発売日:昭和34年(1959年)9月25日

- 発行所:鶴書房

- 価格:470円

- ページ数:172ページ

2023年を基準とすると、なんと64年前に出版された多肉本です

著者について

著者は、奥一(おくはじめ)さんです

簡単ではありますが、ご紹介させて頂きます

- 奈良県生まれ

- 49歳(本書発行時点)

- 国民画報社社長、都新聞取締役を経て、国際多肉植物学会連合メンバー(ISO本部モナコ)

- 同学会連合日本代表

- 国際植物分類学協会メンバー(IAPT本部オランダ)サボテン日本主幹

多肉植物界や植物界の重鎮であることが分かりました

そして、現在の多肉植物人気は、著者である奥さんのおかげであると感じました

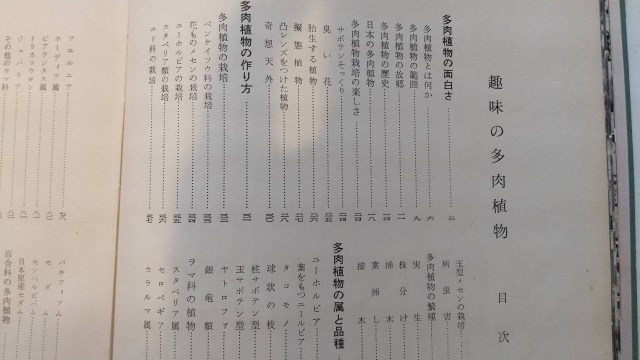

本書の目次について

本書の目次構成(大項目)は以下となってます

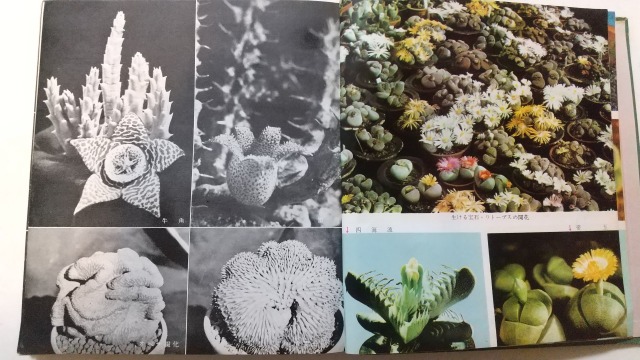

- 多肉植物の面白さ

- 多肉植物の作り方

- 多肉植物の属と品種

本書で参考になったポイント(5点)

①多肉植物とは何か

「多肉植物とは何か?」についての本書の見解をご紹介します

サボテンも多肉植物も共に、他の植物が到底生存出来ないような砂漠や高山に原産する植物です。これあらの植物は、想像以上にきびしい自然環境と闘いながら極度の乾燥に耐えて生き抜くために、一般の植物と違った特別な組織をもっています。

多肉植物には、サボテンのように幹が多肉質になったものと、葉が多肉質になったものがあります

多肉植物とは何か

メキシコなどを原産地とする多肉植物が日本で暮らしているわけですが、多肉植物とってどんな気分なんでしょうね!?

恐らくですが、超ストレスな状況かと思います

改めてですが、原産地の違いを意識して、出来る限り、ストレスフリーな状態で育てる工夫が大事だと感じました

②多肉植物の範囲

本書による主な多肉植物の範囲は以下となります

- アドロミスクス属

- アエオニウム属

- コチレドン属

- クラッスラ属

- エケベリア属

- カランコエ属

- パチフイツム属

- セダム属

- センペルビバム属

60年前から大きな軸は変わってないのかなと思いました

また、発音の違いなどのより「センペルビバム属」となっている点は、歴史を感じました(^^♪

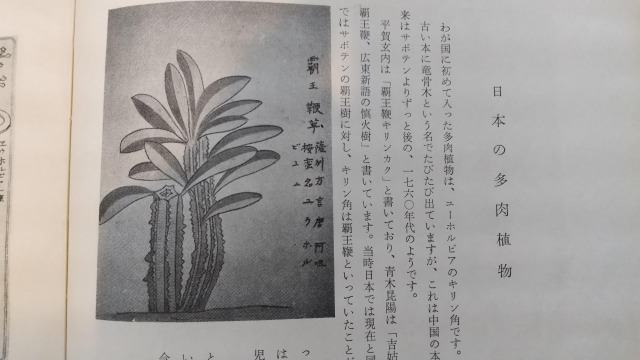

③日本の多肉植物

日本の多肉植物について本書を引用させて頂きます

わが国に初めて入った多肉植物は、ユーホルビアのキリン角です。

古い本に竜骨木という名でたびたび出ていますが、これは中国の本の受け売りで、植物そのものの渡来は、サボテンよりずっと後の、1760年代のようです

日本の多肉植物

なんと、今から約260年前である1760年代に日本に渡来したとのことです

学ぶことが多々あります

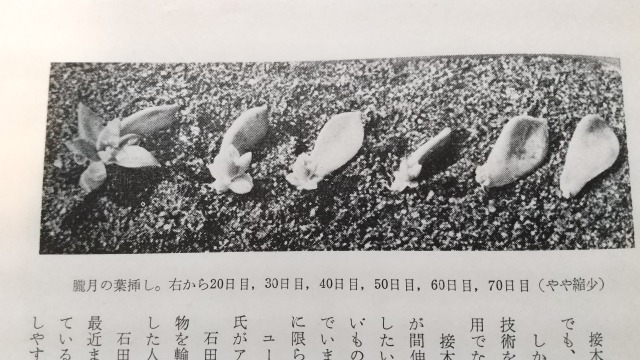

④葉挿しについて

本書には葉挿しの記事もありました!!!

↑現在、僕が実践している葉挿しの方法と同等です

改めてですが、60年前から葉挿しという方法は確立されていたことが分かりました

↑葉挿しの成長記録も載っておりました

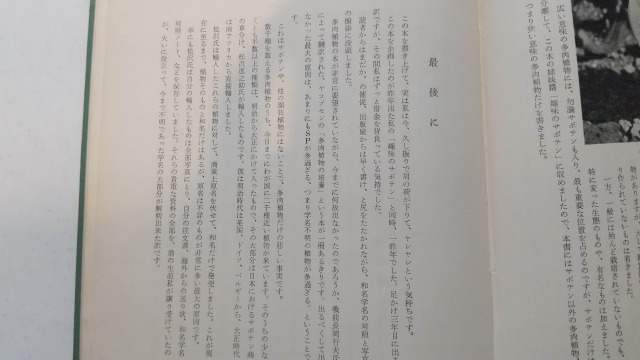

⑤最後に

「最後に」では、著者である奥さんの苦労を共感できます

具体的には以下です

- 読者からまだかの催促、出版社から尻をたたかれながら写真撮影に没頭

- これまで多肉植物本が出なかったのは、学名不明の多肉植物が多すぎるから

- 二年くらいの短時日で、一人の力で全部集めるということは不可能に近く、見逃しや、独断、間違いも多いと思います

想像を絶するプレッシャーと戦いながら本書を書き上げたことを身に沁みました

さいごに

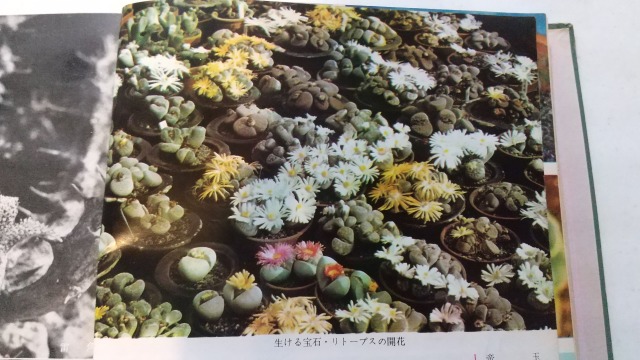

日本最古の多肉本と思われる書籍「趣味の多肉植物-栽培と観賞-」をご紹介しました

書店では売ってないため、図書館やフリマアプリでの入手となります

偉大な先人が作成した本書を読むことで、多肉植物への見方も変わってくると思います

もしも、気になったら、是非とも、一度、ご覧ください

著者である奥さんの熱い気持ちを感じることができると思います

では!!!