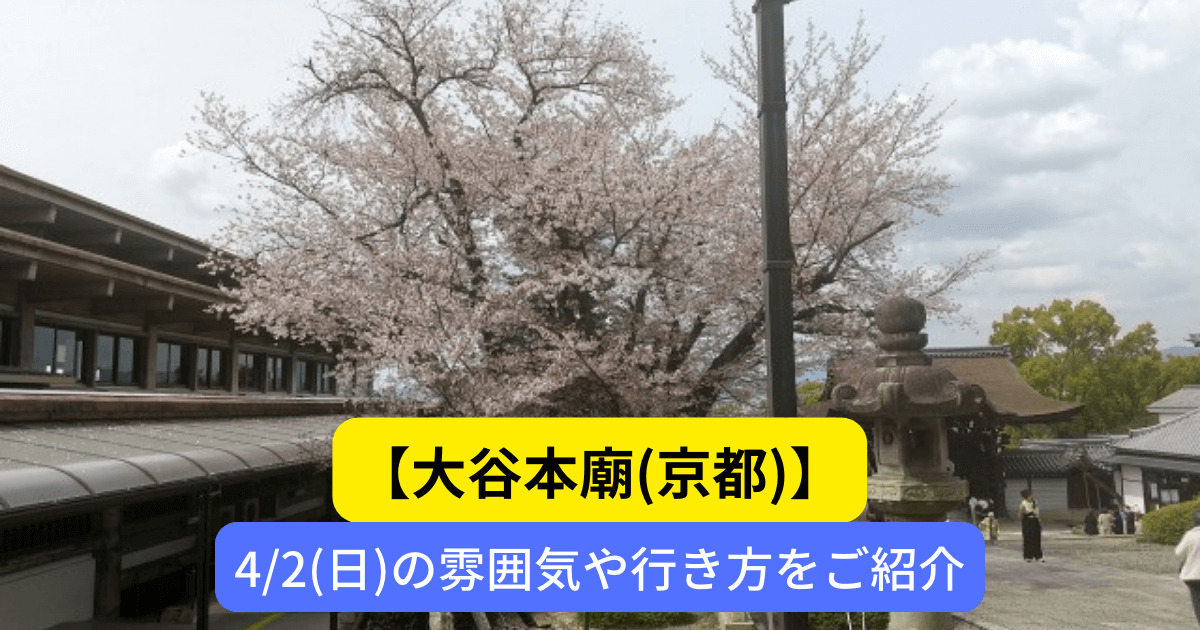

2023年4月2日(日)に京都の大谷本廟へ行ってきました

目的は、大切な親族の納骨です

無事に納骨の方は終えることが出来ました

本記事では、大谷本廟の雰囲気や行き方をご紹介します!!!

とにかく桜がとってもキレイでした

また、清水寺までは、徒歩10分です

それでは、大谷本廟の詳細をご紹介させて頂きます

大谷本廟の基本情報

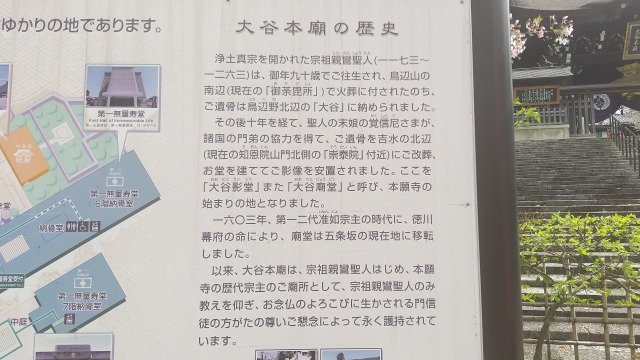

歴史について

上記の概要を以下に記載しました

- 浄土真宗を開かれた宗祖親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、「大谷」に納められた

- その後、覚信尼(かくしんに)さまが、ご遺骨を吉永の北辺に安置。ここを「大谷廟堂」と呼んだ

- 以来、大谷本廟は、お念仏のよろこびに生かさせる門信徒の方がたの尊いご懇念によって永く護持されている

アクセスについて

- 京都市東山区五条橋東6丁目514

- 駐車場あり【30台程度、お彼岸やお盆などの時期は駐車場閉鎖】

- 本願寺⇔大谷本廟間で京阪バスが運行

- 上記バスは本数が少ないため(2本/時間)、タクシーを利用するのも一案

2021年3月31日までは、西本願寺⇔大谷本廟間で無料バスが運行してました

数年前は、西本願寺に車を停めて、無料バスで、大谷本廟へ向かいました

その記憶を頼りに、車で西本願寺に向かったら、特別行事のため、大谷本廟参拝者は駐車不可でした

係員の方から、大谷本廟に車を停めれるとのアドバイスを頂いたため、いざ、大谷本廟へ

大谷本廟前で30分程度待ちましたが、無事に、車を停めることが出来ました

↑地下駐車場に車を停めました

親戚の方たちは、時間節約のため、京都駅⇔大谷本廟間をタクシーで移動しました

タクシーは未予約でしたが、運よく、すぐに捕まえることが出来たとのことです

大谷本廟の雰囲気

↑こちらが大谷本廟の地図となります

総門付近

↑東大寺通付近です

↑キレイな桜を見れました!日曜日ということもあり、多くの人で賑わってました

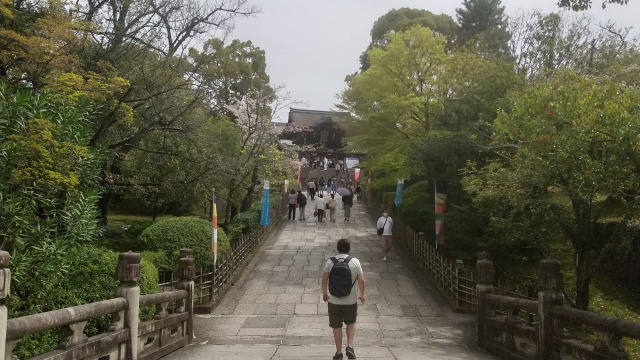

↑橋を渡って総門に向かいます

↑総門が見えてきました!

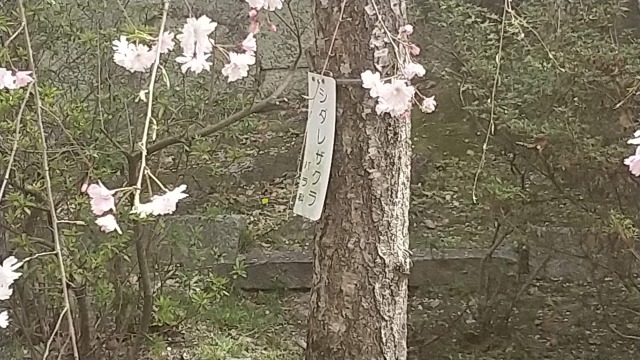

↑総門に行くまでの道中でもキレイな桜を見れました

↑桜は、いつでも、心を和ませてくれます

↑少々見にくいですが「シダレザクラ」です

↑こちらが総門です

東大寺通付近から総門の間だけでも、春を楽しむことが出来ました

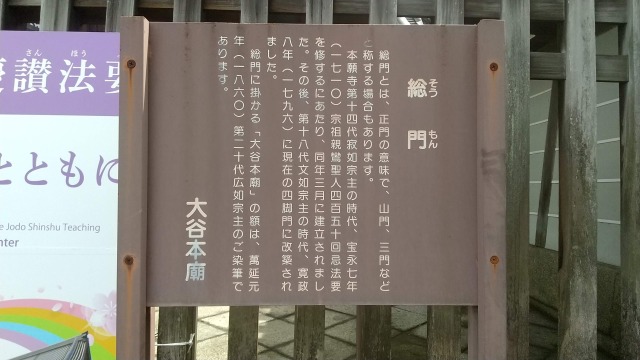

↑こちらが総門の説明です。ポイントのみ以下に転記します

- 総門とは、正門の意味

- 宝永7年(1710年)に建立された

- その後、寛政8年(1796年)に現在の門に改築

- 総門に掛かる「大谷本廟」の額は、第20代広如宗主のご染筆である

仏殿付近

↑こちらが仏殿となります

↑仏殿から眺めた境内です。写真真ん中あたりに総門が見えます

↑ここでもキレイな桜を眺めることが出来ました

多くの方が、この桜をバックに記念撮影してました

↑別角度から撮影しました。旬の時期に見れて良かったです

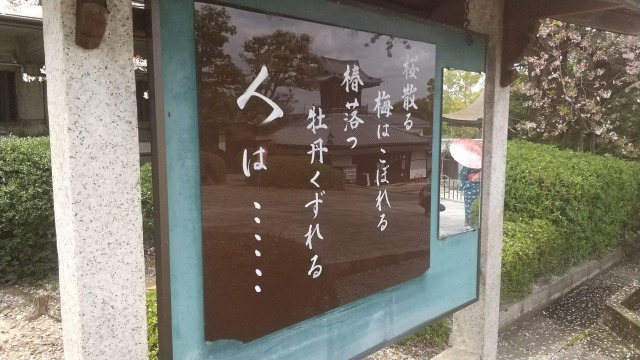

↑「桜散る 梅はこぼれる 椿落つ 牡丹くずれる 人は・・・・」

みなさま、・・・の部分を是非とも考えてみてください(^^♪

↑こちらは「本廟会館」です。こちらで納骨の受付を行いました

名著堂付近

↑こちらが名著堂です。納骨の後は、こちらで手を合わせました

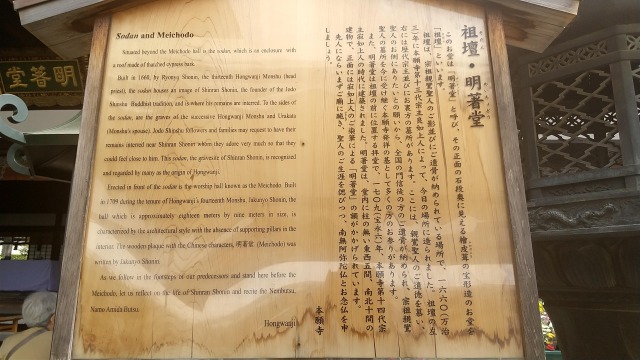

↑名著堂の説明です。読みにくいため、以下に要点を記載します

このお堂は「名著堂(めいちょどう)」と呼ぶ

1709年(宝永6年)に建築された

堂内に柱の無い東西五間、南北十間の建物

南無阿弥陀仏とお念仏を申しましょう

↑大きな石がありました

↑そして大きな穴も!

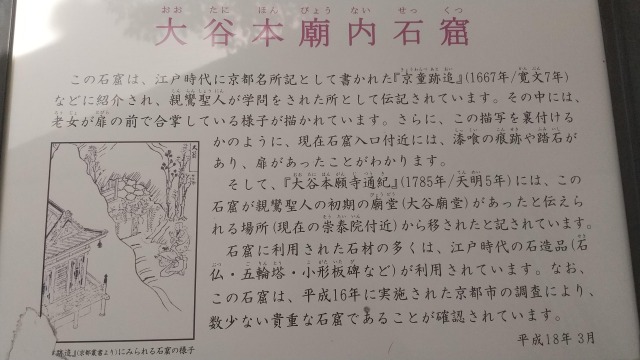

↑こちらは大谷本廟内石窟でした

平成16年に実施された京都市の調査により、数少ない貴重な石窟であることが確認されております

さいごに

今回は、2023年4月2日(日)の京都の大谷本廟の雰囲気をご紹介しました

納骨という重要なセレモニーと共に、大谷本廟で春や歴史を感じることが出来ました

また、いつの日か法要で訪れる日を楽しみに過ごしてきます

では!!!